所在地&アクセス

〒616-8411 京都府京都市右京区嵯峨大沢町4

京都駅からだと

電車の場合 JR京都駅(嵯峨野線)→嵯峨嵐山駅下車 徒歩約15分。

市バスの場合

京都駅前 発 28号系統 嵐山・大覚寺行き 大覚寺下車

駐車場は2時間500円です。

嵐山の中心部からちょっと離れた場所にあります。

お祭り騒ぎのような嵐山界隈も楽しいのですが、まったり楽しみたい方には穴場のお寺だと思います。近くの清凉寺もおススメです。

極力歩きたくないので僕はバスで行きました。大覚寺は広いので参拝時間は1時間以上みておいた方がいいです。大沢池エリアも含めて参拝する場合は150分くらいかかるそうです。

お寺の前にバス停だと楽ちんですね。

バス停から少し歩くと大覚寺参拝口が見えます。

大沢池の参拝口が東側にありますが、お堂エリアから大沢池エリアに入る別の参拝口があります。

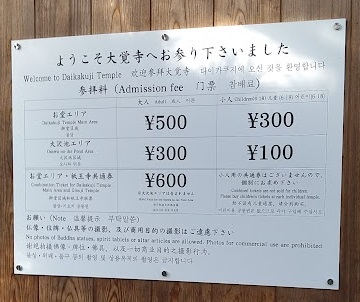

参拝料はお堂エリア500円、大沢池エリア300円です。(お堂エリア・祇王寺共通券は大沢池エリアは含まれていないので注意)

史跡大覚寺御所址と書かれています。嵯峨天皇(平安京への遷都を行った桓武天皇の子)の離宮嵯峨院の一部で天皇崩御の後、寺に改められ大覚寺と名付けられました。

正式名称は旧嵯峨御所大本山大覚寺で嵯峨御所とも呼ばれています。

嵯峨御所だけあって建物の周りがお堀なんですね。

参道を進んでいくと門が見えてきます。

今回も僕は桜井識子さんの著書「京都でひっそりスピリチュアル」に載っているという事で初めて参拝させていただきました。~心落ち着く優雅な離宮~だそうです。

ブログにも少し書いておられます→大覚寺

スポンサーリンク

大本山大覚寺門跡と書かれています。門跡とは皇族・公家が住職を務める特定の寺院のことです。

参拝時間は午前9時から午後5時まで。(最終受付午後4時30分)です。

式台玄関

参拝入り口は左側の道の先です。右側の玄関は式台玄関と呼ばれ、江戸時代の初め御所より移築されたものです。

式台玄関の外からは入れないようになっているので中から撮りました。

式台玄関の障壁画は狩野永徳によって描かれた「松に山鳥図」です。文化財保護の立場から国宝の文化財や重要文化財などは収蔵庫に収められているそうです。複製画ですが気軽に撮影できるのは良いですね。

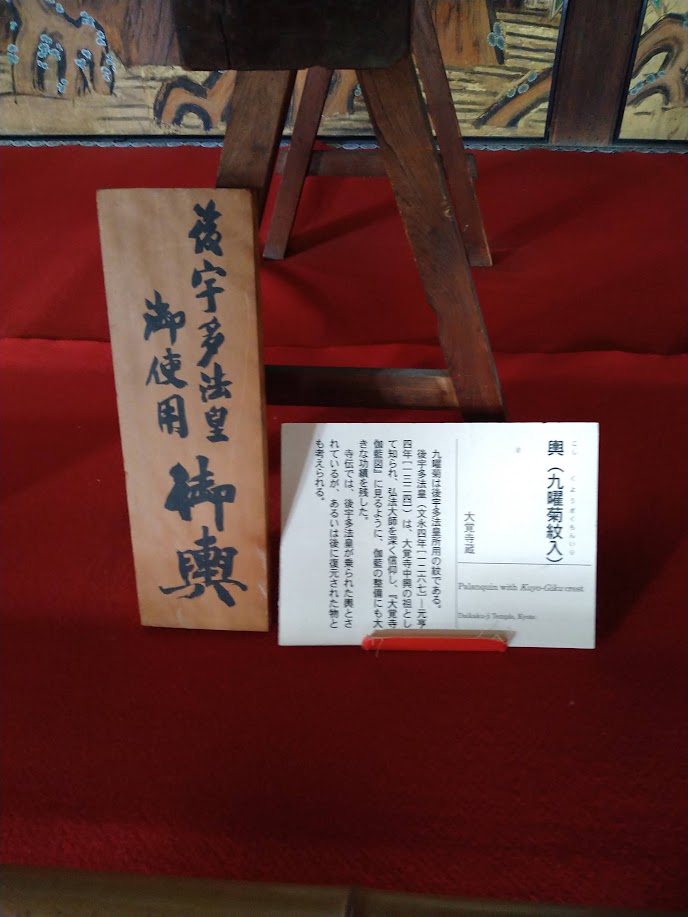

こちらは鎌倉時代の後宇多法皇が乗られた輿(こし)とされていますが後に復元されたものとも考えられるそうです。

中へ進んでいくとお土産屋さんと休憩所があります。めっちゃ寒かったので休憩所の暖房はありがたかったです。

とはいえ、ずっと温まっているわけにもいかないので先に進みます。

こんな感じの雰囲気のある廊下が続きます。回廊なのでスリッパを履いて回るのですが大沢池エリアへ行く方は自分の靴を袋に入れて持っていきます。

宸殿

こちらが重要文化財の宸殿です。

こちらは識子さんが”京都でひっそりスピリチュアル”で「昔はこうだったよね~」と言っておられた一段高い廂です。先に著書を読んでると聖地巡礼的な確認ができるので観光客の方とは違った楽しみ方ができます。

こんな段差をみて喜んでるのは僕だけだろうなぁ~。

格子戸が素敵です。入り口の格子戸は蔀(しとみ)といい、その留め金の部分は蝉の装飾があります。

襖絵は狩野山楽によって描かれた牡丹・紅白梅・松・鶴などがあります。

前面の庭は一面に白川砂が敷かれていて大海を表しているそうです。

こちらが桜井さんがテンション上げていた右近の橘です。実が少しだけなっています。

右近の橘、左近の梅が旧御所の名残をとどめています。

こちらが左近の梅です。さすがに冬なので咲いていません。

庭には大きな石舞台がありました。

村雨の廊下

宸殿と心経前殿を結ぶ回廊は村雨の廊下と呼ばれています。

こちらは正寝殿へ向かう廊下。柵で塞がれています。

縦の柱を雨、直角に折れ曲がっている回廊を稲光に例えています。

防犯の意味で床は鴬張り、天井は刀や槍を振り上げられないように低く作られています。

柵の向こう側に正寝殿が見えます。

心経前殿へ向かいます。真冬なので寒いです。

心経前殿(御影堂)

心経前殿(御影堂)は大正天皇の即位に際し建てられた饗宴殿を移築したものです。後ろに勅封心経殿が建てられています。

嵯峨天皇、弘法大師、後宇多法皇、恒寂入道親王の尊像が祀られています。

心経前殿から庭を眺めると石舞台を挟んで勅使門が見えます。

心経前殿の後方から霊明殿が見えます。

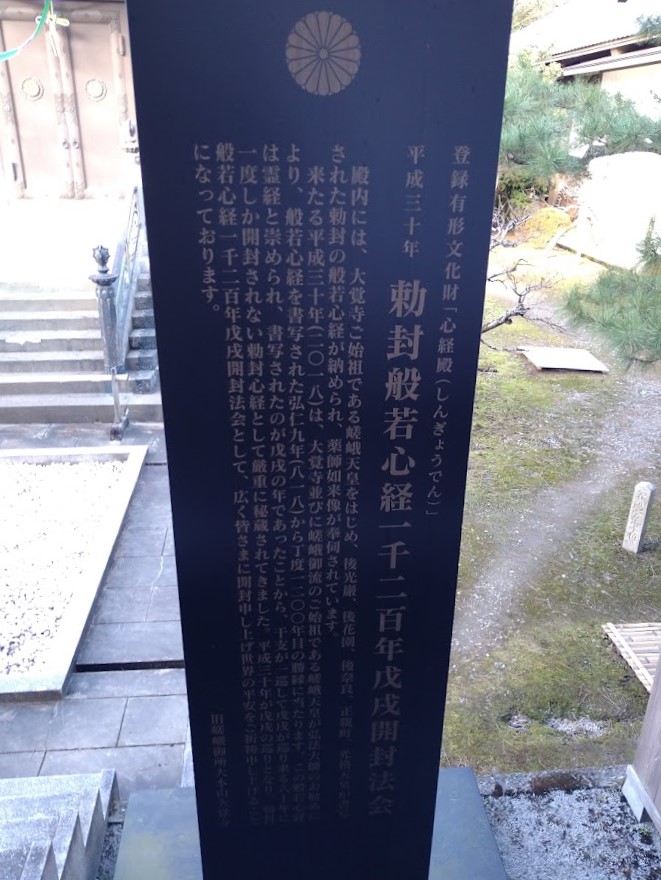

勅封心経殿

勅封心経殿は大正14年、法隆寺の夢殿を模して再建されました。

嵯峨天皇をはじめとした勅封の般若心経が納められて薬師如来像が祀られています。

心経殿が五色紐で御影堂と繋がっています。

安井堂(御霊殿)

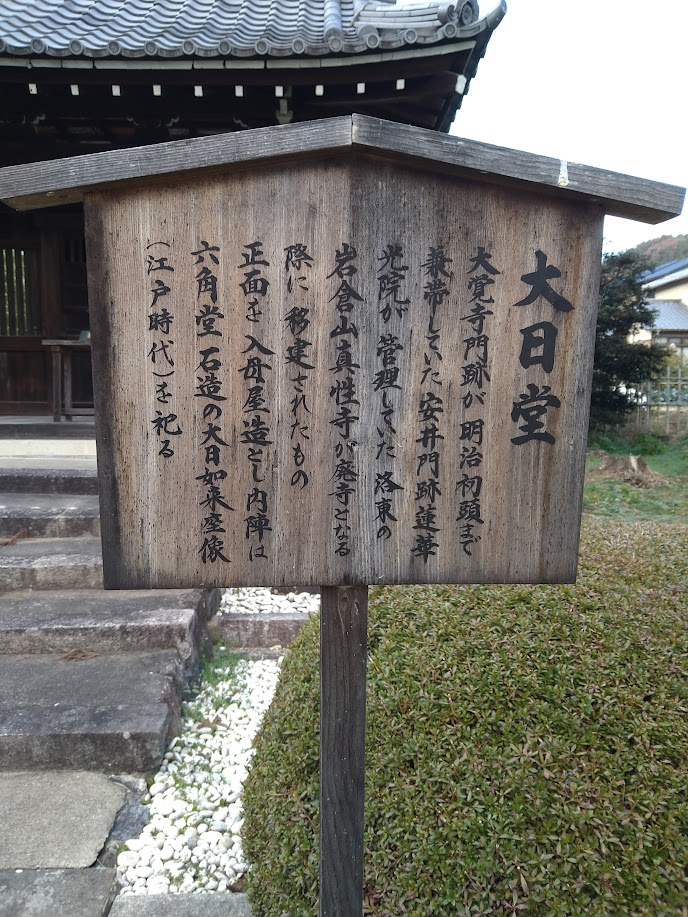

京都の東山、安井門跡蓮華光院の御影堂を明治4年に移築しています。天井に壮麗な雲龍が描かれています。

五大堂(本堂)

さらに廊下を歩いていきます。結構寒いです…。

大沢池が見えてきました。

五大堂は不動明王を中心とした五大明王がまつられています。

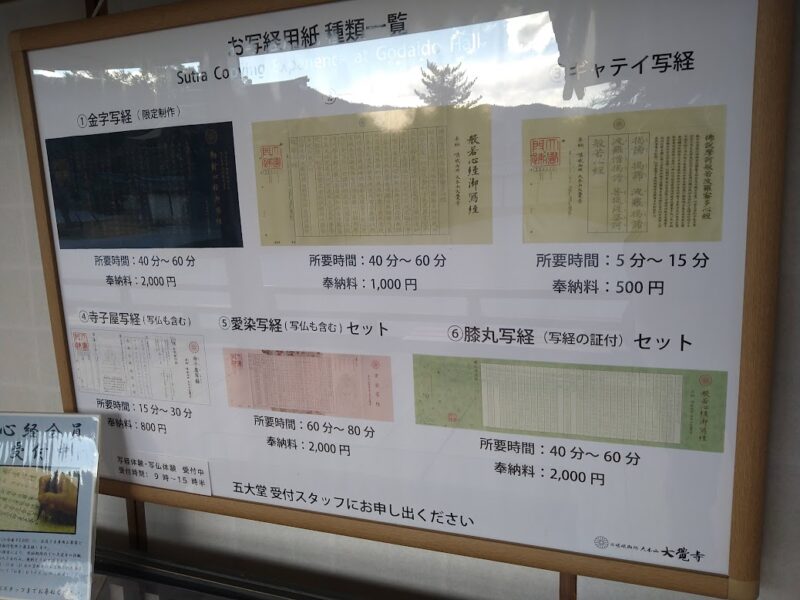

本堂の中は写経ができるようになっています。僕は短めのギャテイ写経をさせていただきました。知人が亡くなったので供養のためにさせていただきました。書いてその場で納められるのはありがたいです。

写経ができるお寺は結構あるけど大覚寺は僕が見てきた中では一番初心者でも気軽に写経ができるお寺だと思います。写経をやった事の無い人には特におすすすめです。机と椅子が用意されていて参拝の方たちと自然に仕切られているので写経に集中しやすいです。しかも暖かかったです。

東面は池に張り出すように観月台(濡れ縁)があります。

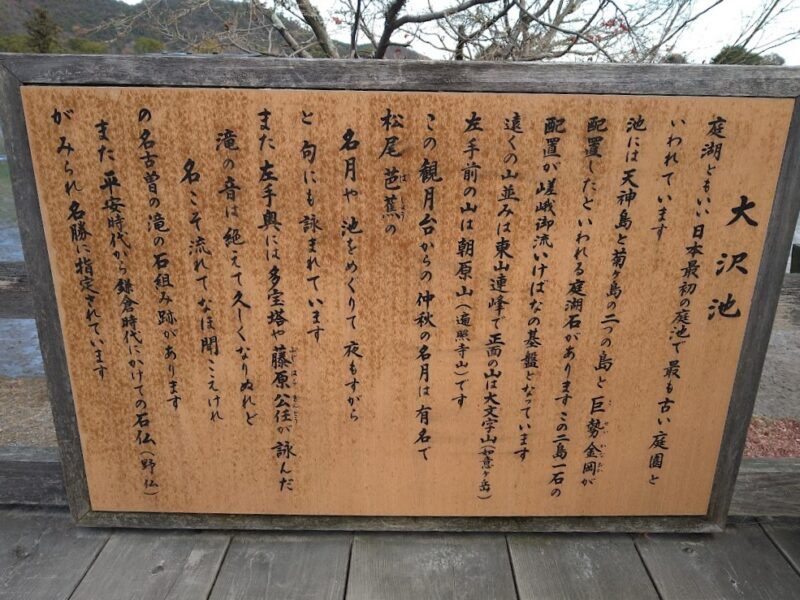

大沢池(おおさわのいけ)

大沢池は日本最初の庭池で最も古い庭池といわれています。

なんと、令和4年12月6日から令和5年1月末日ごろまで大沢池養生のため水を抜いておられるそうです。観光シーズン前に汚れた水を抜いて綺麗にするとかなのかな?

人口の池だからこその珍しい光景なんですが池を散策したい方はHPなどで確認してから参拝しましょう。

周囲1㎞の日本最古の人口の臨戦庭園で平安初期に嵯峨天皇が離宮嵯峨院を造営の折につくられました。

大沢池エリアの券を買われた方はこちらの入り口から入ってスリッパから靴に履き替えて大沢池エリアを散策することができます。

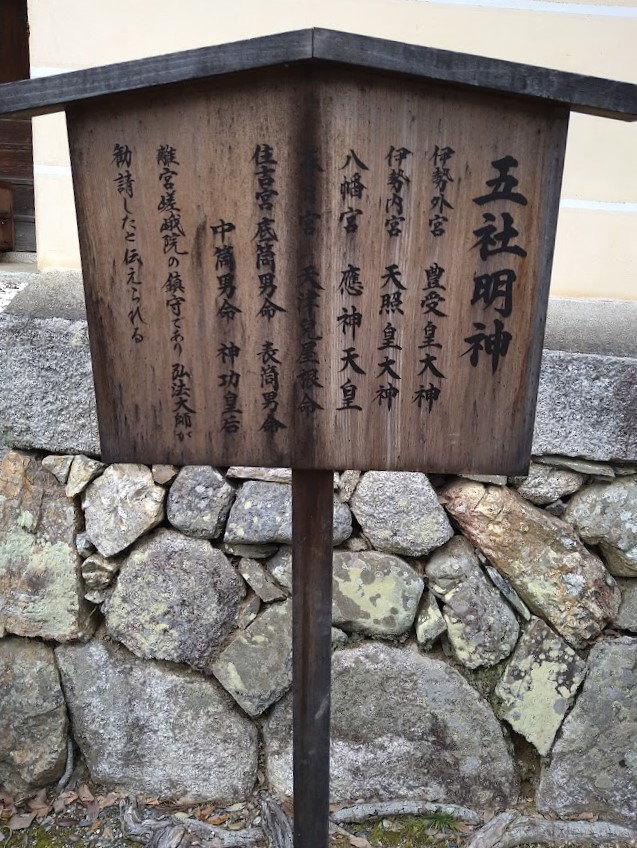

五社明神

弘法大師が勧請されたといわれる五社明神です。

伊勢外宮、伊勢内宮、八幡宮、春日宮、住吉宮が祀られています。

五社明神の周りにはいくつもお社がありました。

↓松尾大明神社

↓正一位稲荷大神社

↓愛宕大権現社・清瀧大権現社

↓気比大明神社・多賀大明神社

心経宝塔エリア

↓閼伽堂です。

約1200年前の離宮嵯峨院時代に嵯峨天皇の命で弘法大師が建立した持仏堂「五覚院」の閼伽井として自ら掘られた井戸です。

↓大日堂です。

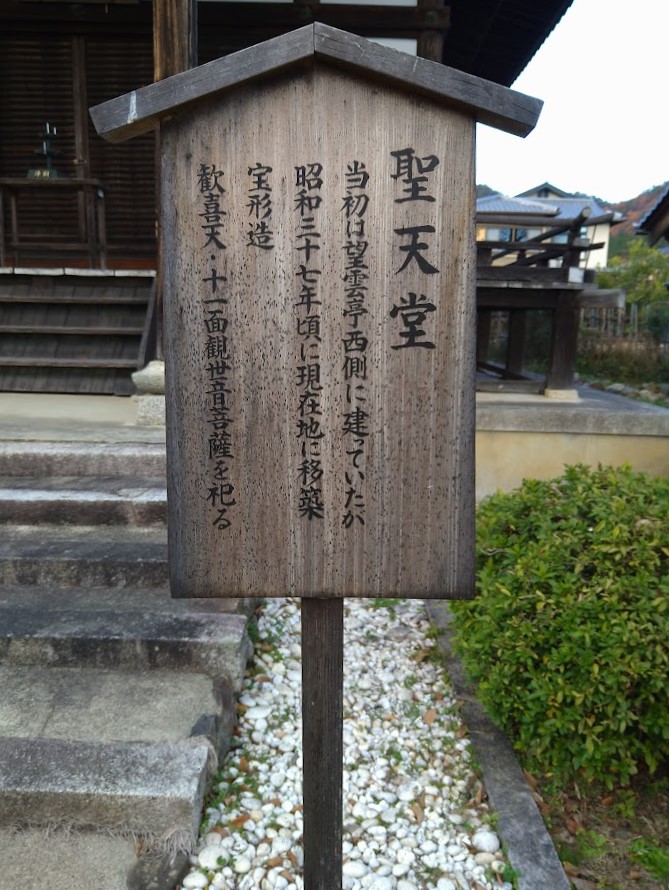

↓聖天堂です。

↓心経宝塔です。

昭和42年嵯峨天皇心経写経1150年を記念して建立されました。

基壇内部に如意宝珠を納めた真珠の小塔を安置しています。

↓石仏群です。

20基を超える如来や菩薩の石像が佇んでいます。古いものは平安時代後期の作と伝えられています。

↓護摩堂です。

天神島・ご神木

今回は池の水もなくて寒かったので池周りの散策はやめておきました。天神島は近かったので橋を渡って行ってみました。

↓天神社です。

菅原道真公が祀られています。

隣には区民の誇りの木に選ばれたツブラジイのご神木がありました。

存在感のある大きなご神木です。

樹齢何年ぐらいなんだろう?

重さで折れてしまわないように支えられています。

嵯峨天皇詠碑

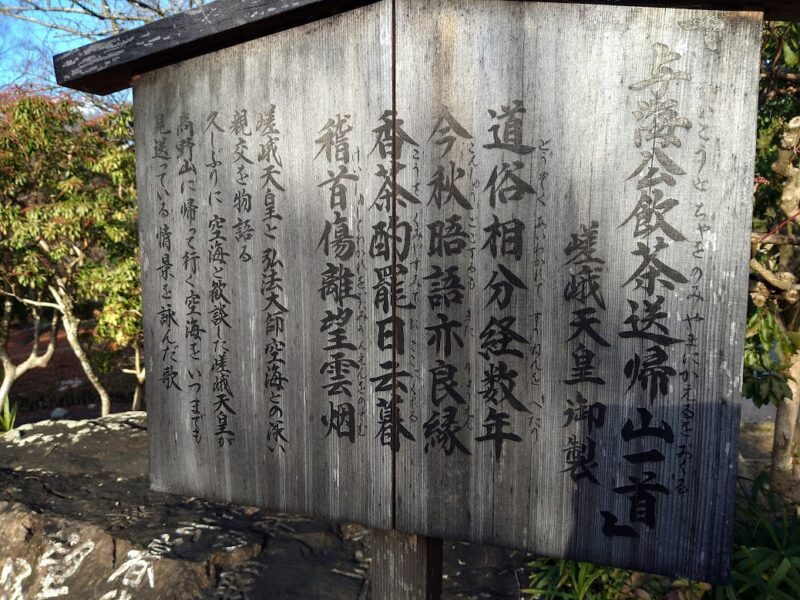

天神島の奥には嵯峨天皇詠碑がありました。

うっすら書いてある文字が見えます。

よく見えないですが立て札によると、

道俗相分経数年今秋晤語亦良縁香茶酌罷日伝暮稽首傷離望雲烟

と書かれています。

久しぶりに空海と歓談した嵯峨天皇が高野山に帰っていく空海をいつまでも見送っている情景を詠んだ歌です。

今回は初めての参拝だったんですが一般的なお寺とは違う規模の大きさを感じました。春だと桜、秋だと紅葉が楽しめて春季、秋季に「名宝展」で霊宝館の公開などもあるそうです。

1度参拝して終わりというよりは、何度も足を運びたくなるお寺です。

ただ、今回は寒かった。観光客少なめの時期なので写経するには良いと思いました。

写経も次回は時間をかけてやってみたいなぁと思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/194494e2.16fb6554.194494e3.b4e25045/?me_id=1213310&item_id=19169262&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4228%2F9784800284228.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)